第三章 気候変動の因を太陽に探る

第三章-1 謎を解く新しい角度

前述のように、恐ろしい気候変動の被害を軽減するために、それを予測して対策を樹てることが必要であり、それには、変動の原因とそのメカニズムを知らなくてはならない、長い間の論争が行なわれてきたが、筆者には、太陽活動こそ、その主な原因で、解明しなければならない問題のように思えた。

かつての筆者の研究は、諸家の範囲を超えるような成果を上げる事はできなかったが、近年いくつかの新しい事実を見出し、太陽活動が地上気象に影響するメカニズムについて、現象的には統一的イメージを組み立てることができた。まだ一部に仮定もあって、さらに資料の充実を待って実証を必要とする点もあるが、百年論争の決着に一歩を進めることができたと信じている。本章以下ではその事項について述べる。

どのような研究でも、試行錯誤を重ねて次第に真理を覆うベールが剥がされて行くものである。例えば、もし、ある事項が先に見出されていれば、その後スルスルと問題が解けたであろうに、それが、散々寄り道をしたあげく、ようやく分かったというような事が常に起こる。これを時の順に従って記述すれば、推理小説的興味はそそるが、多くの紙面を要するので、ここでは研究結果が得られた順番に従わないで、筋道を整理して記することにする。

またこの種の研究は、おおむねデータを解析した結果に基づき結論を得るという方法によるのであるが、本章では理解を容易にするため、結論を先に掲げてその証拠を示すという形をとって記述した部分も多い。

気候変動は大気大循環の模様が変わることに因って起こると考えられるが、大循環の動源は気温の南北差であれ、それは、日射量の緯度の相違からくるものである。一方、日射量の基となる太陽定数は、黒点等の増減に関係なく、ほとんど変化しないというのであるから、太陽活動に伴う太陽光の変化は気候変動の原因になりそうもない。

※もぐらのもぐによる補足・その後分かってきた事は、日射量の変化はここ数十年では0.15%以下という数字であるが永年となると一ケタ台の変化があると推認される。よって須田博士は数十年の気候変動について述べている。数十年単位の事実と永年の事実については各自が脳内で整理整頓してほしい

しかし、前述のように太陽活動に伴い短波放射や微粒子放射が大きく変わる事実は、一部論者のように無視する事は出来ない。

それでは、太陽からの短波や微粒子の放射が気候に影響するとすれば、どのようなメカニズムが推定されるであろうか。

種々な考え方があろうが、筆者は原点に帰って 『太陽活動は気温南北差に影響し、ひいては大気大循環を変えて気候変動に結びつく』 という立場をとって問題に取り組むことにする。

短波放射がオゾン層を過熱することは定説であり、短波放射のオゾン層への滲透(しんとう)は、第3図で見られるように、それが通過する大気路程の短い低緯度では高緯度より多いから、この変化は多少なりとも気温南北差にひびくはずである。微粒子が地球磁気の働きにより、高緯度のオゾン層レベルまで侵入加熱するかどうかは、なお明らかでない。しかい筆者は、その加熱が行なわれていると仮定して先に進み、それによって諸々の事実が説明できるかどうか確かめる事にする。

その仮定に従えば、短波および微粒子放射の、それぞれ低緯度および高緯度の大気への加熱が変化することによって起こる気温南北差の変化は、両者の組み合わせによるから、かなり大きいことが期待される。すなわち短波入射が多く、微粒子の入射が少ない場合と、その逆の場合との気温南北差の変化はかなりの量になる可能性がある。

この幅は日射量の南北差に基づく気温南北差を大きく変え、大気大循環に大変化を与えるほど大幅ではないであろうが、大幅ではないところに、かえって問題解決の手掛かりを与えるものがあるように思われる。すなわち、短波および微粒子入射量の変化によって起こる気温南北差の変化が、大気大循環に対して影響を与えるとしても、平常の循環を少し強めたり弱めたりする程度のものであれば、これをガラリと変えてしまうほど大きな場合よりも、メカニズムの解明が容易であるように思われる。

第三章-2 黒点を短波の、地磁気活動度を微粒子放射の指標に

以上に推定したことを、後述のような着目すべき要素や地域に重点を置いて実証してみよう。

それには、短波や微粒子入射の観測地が必要であるが、今のところ目的に沿えるような資料は得られない。

代用になるものとして、前者には黒点数を、後者には地磁気活動度の資料が用いられることが分かった。さきに、黒点はそれ自体の放射活動は弱いものであるが、太陽全体の活動のシンボルのようなものであると述べたとおり、その数は、短波放射および微粒子放射双方のある程度の指標となる。

まず短波放射について調べる。

第15図は、東京における12時の電離層のF2層およびE層の正常波臨界周波数(f。F2 f。E)の年平均値と黒点数のそれを比較したものであるが、これを見ると黒点数は f。F2 や f。E のほぼ完全な指標という事が出来る。

※もぐらのもぐ補足・前章より引用・参考にどうぞ

一方、これらの周波数の二乗は、それぞれF2およびE層の電子密度は太陽からのX線と紫外線のうち、波長の短いものの放射の強さに関係する。F2層は100Å(オングストローム)から800Åの紫外線によって、E層は、100ÅのX線およびそれとおなじくらいの波長の紫外線によって電離されると見られるいるから、黒点数は、少なくともこれら波長の放射に関するよい指標といえよう。短い波長の放射は大気下層ほど滲透(しんとう)しにくくなるが、D層下部の約60キロの上空までX線も滲透して大気を電離させることが知られている。オゾンの最も多いのは高度25キロぐらいの上空であるが、上限は高度6~70キロであるから、オゾン層に影響する短波放射についても黒点数は指標となる得る。

オーロラは微粒子の侵入によって起こるとされ、それの出現回数の年々の変化を黒点数のそれと比較すると、傾向としては平行しているが、かなりの喰い違いがあり、極大も極小もオーロラ回数の方が約2年遅れて現れる。

第六章に述べるように、同様な現象は微粒子放射の指標とされる地磁気活動度と黒点数の関係にも見られる。

その理由として考えられることは、第16図の模式図に示したように、微粒子放出は方向性を持っているので、太陽面低緯度から放出されるものほど地球に到達し易い緯度は15度くらいで比較的に高い緯度であるが、二年後には10度以下の低緯度とになる。そこで黒点数と発生緯度を合わせた効果として、地球への微粒子入射が最も多くなるのがこの頃である事が理解される。

※もぐらのもぐ補足・これは気象庁和田英夫氏の著書:異常気象天明異変は再来するかより引用。ご参考まで

黒点極小頃には、黒点はもっとも低緯度に発生するので、その周辺から射出される微粒子の地球へ到達する効率は良い。

一方、黒点極小の1~2年後は黒点数はまだ少なく、しかも極めて高い緯度に発生するので、微粒子の地球到達には最も悪い条件となり、この頃オーロラの発生も少なくなるという訳である。

西暦1635年から西暦1938年までに、オーロラが見られるということは、多量の微粒子入射の証拠といえるが、それが特に黒点極大の前後で大きいといえないことは第2表ではっきりとしている。

このことも、黒点極大頃は微粒子の地球への入射効率が悪い証といえよう。

そのほか、後述するように、微粒子の放出量は、黒点の数や発生緯度に関係するだけでなく、そのもっている磁気的性質によっても異なることが推定されるので、この点からも黒点数は微粒子放射のよい指標とはいえない。ただ、後述のように、太陽面低緯度に発生する黒点数に着目すれば、ある程度よい指標となる。よりよい指標としては、地磁気活動度そのものが適当と考えられる。微粒子の侵入が多くなると、地磁気の活動は大になり、その指数も増大するから、逆にこの指数が微粒子入射の目安となるわけである。

従来研究者の一部には、黒点数は地磁気活動度と平行しているから、どちらを用いても同じ事というような錯覚があったようである。

いま、黒点数と地磁気活動度の一種である Ci および Ap指数の年々の変化を比較すると第17図のとおりで、一見したところでは確かに錯覚を起こすようなパターンを示している。

しかし、両者の関係を第18図のように別の表現にして詳しく調べると、かなり喰い違いがあることが明瞭である。すなわち、黒点数が多くなれば、地磁気活動度が強くなるが、それはだいたいの傾向に過ぎないのである。

第三章-3 二つの組み合わせ指標が謎ときのカギ

黒点数および地磁気活動度はそれぞれ短波および微粒子入射の指標となるのであるから、さきほどの事を言い換えれば、これらの入射量は必ずしも平行して変化するのではないことを示すものである。従って両者の変化の組み合わせは複雑になる。仮に両者が平行して変化するとすれば、それぞれの強さを強、中、弱の三階級に分けた場合について見れば、組み合わせは両者とも強、両者とも中、両者とも弱の三種のランクになるだけであるが、実際には平行して変化しないので、九ランクになる。

地磁気活動度の指標としては、Ci指標の他にもAp,Knなど種々あるが、いずれも一定の方式によって世界数ヶ所から30数ヶ所で観測した結果を平均したものが用いられている。(この研究では永年の観測値があるCiを主に用いた)

第二章で述べたように、幾人かの研究者は地磁気活動度を重視して、気象との関係を調べた。しかし、その結果については明瞭とはいえないものもあり、また注目すべき結果を得たものの断片的で、太陽活動の地上気象に及ぼすメカニズムについて統一的イメージを与えるに至らなかった。

短波および微粒子によるそれぞれ低緯度および高緯度のオゾン層レベルに対する加熱の相違が、気候変動に影響するとした場合、これらが両放射が平行して変化するのではないという事は、両者を組み合わせたものとの関係を調べなくてはよい結果を得られないことを教えている。この点について、従来の研究方法に大きな欠陥があったように思われる。

前章の終わりのほうで述べたように、現段階で、太陽活動と地上気象との関係を明らかにするためには一層確かな事実を見出すこと、そしてそれは、両者が関係する機構を探り出すための手掛かりを与えるものであることが望ましい。

それには前述した原因と結果を連ねる輪において、なるべく近い輪の間の関係を見出すことが肝要である。地上気象の要素については、気温、降水量、雷雨活動などという現象よりも気圧が適当なものといえる。気圧分布の変化は大気の流れを変え、種々な地域の気温や低気圧、前線雷雨などの活動にひびくものであるから、気圧はそれらの現象より一段階原因に近い要素と考えられるからである。

第三章-4 高緯度と低緯度のオゾン層に目をつける

次に立体的に見れば、超高層大気は距離的にも太陽に近く、しかも太陽活動により大影響を受けているものであるから、もっとも原因に近いものといえる。しかし、その影響は地上に及んできにくいと見られているので、いまの場合は除いたほうがよい。最も重要な層はオゾン層レベル、成層圏下部、圏界面付近であろう。

水平方向について見れば、前述のように短波滲透(しんとう)の多い低緯度と、微粒子入射の多い高緯度が着目すべき地域である、その上、低緯度の気象状態は夏期に、高緯度のそれは冬期に、中緯度の気象状態に大きな変化を与えることが日々の天気図でも見られることを考えると、両地域は気候変動の源となる可能性を秘めている最も重要な地域といえよう。

従ってこれらを総合すると、太陽活動の地上気象に及ぼす影響のメカニズムを解くためには、【高緯度および低緯度におけるオゾン層、成層圏下部および対流圏上部の気象状況に、地上では気圧またはこれに直結する要素に】着目して調べることが肝要であると考えられる。

従来、黒点などと地上気象要素との関係として得られた結果から全体像を捉えにくかった理由の一つは、上で記した着目すべき領域に及ぼした影響が二次的(セカンダリ)に地上に及んでくるものを調べたからではあるまいか。第一次(プライマリ)の影響に重点を置いて調べれば、明確な関係を得ることができるかも知れない。さらに、第一次(プライマリ)の影響が二次的(セカンダリ)に地上にどのように及んでくるかを調べれば、太陽活動の地上気象に及ぼす影響のメカニズムを解明できる可能性も生ずると思われる。

第三章-5 黒点の多少は低緯度オゾン層にひびく

さきに述べた推定に関する実証は、多くの試行錯誤的研究の結果、確かめる事が出来た。太陽活動に伴う短波放射の変化が推定したような働きをするほどであれば、当然、圏界面付近の気象に顕著な一日変化が現れなくてはならない。なぜならば、夜間は短波放射がゼロとなるのであるから、この放射の一日変化は、太陽活動による変化に比較して格段に大きいからである。逆にいえば、もしこうした一日変化が顕著でないようであれば、推定したような結果は期待できないことになる。

まず、この点を確かめてみよう。

この場合、もっとも直接の影響として期待されるものはオゾン層の気温の変化であるが、高度25キロ、30キロという高空の観測は常時行なわれていないので、オゾン層の気温変化の影響が現れるとみられ、しかも十分な観測がある成層圏下部の現象について調べるほかない。

低緯度がこの調査の目的に適しているので、南鳥島(マーカス島)(北緯ニ四度三、東経一五四度〇)で毎日四回観測された上層風を用い、各時刻における風の東西および南北成分を月ごと、高度ごとに求めて、三年間の平均(西暦1954~1956)をとって風の一日変化を調べた。

図版・南鳥島(マーカス島)の位置

|

第19図は、一例として五月の各高度の南北成分の各時刻の値を示したものであるが、各高度とも顕著な一日変化を示している。最も特徴ある事は、成層圏下部では振幅が大きく、かつ極大の現れる時刻が下方に向かって遅れている事で、一日の変化のもとが、これより上層のオゾン層にある事を物語っている。

また圏界面直下すなわち対流圏上部では、一日変化の位相が成層圏下層と逆になっていることは、後述するように、成層圏の影響が対流圏に及ぶメカニズムを暗示している。

|

|

縦軸に南北成分、横軸に東西成分をとって各時刻の両成分をプロットすると、一日中の風の回り方が分かる。

第20図は、五月の成層圏下部より高度11キロまでの各高度における一日回転の例である。

高度によって位相がズレたり、やや不規則なものもあったりするが、最も著しい特徴は、風の一日変化が時計回りになっていて例外が少ない事である

成層圏下部では、この変化が顕著で振幅が大きい(擬似矩形の面積が大きい)ことは第20図によって知る事が出来る。高度15キロから17キロまでは振幅が小さく、回転も反時計回りとなっているが、日によって圏界面の高度がこの辺の範囲で上下するので、成層圏に入ったり、対流圏に入ったりするため、月平均をとると複雑な変化を示すものと思われる。図は五月の例であるが、他の月も同様で、夏には一日の回転の振幅が大きい |

この事実は何を意味するのであろうか?

特定月の特定高度についていえば、毎日決まった時刻に低気圧が南鳥島(マーカス島)の南方を東から西に通るためと解釈される。その事は第22図によって理解されよう。

南鳥島(マーカス島)の緯度はニ四度三であるから、太陽は四季を通じて同島の南方を東から西に運行する。6月から8月の場合は、太陽の赤緯は約22度から13度で、最大は夏至におけるニ三度ニ七分であるから、夏季の太陽は毎日地方時12時に同島のすぐ南方の天頂を通過する。

いま述べている低気圧は、この太陽の一日の運行によって生ずるものと考えられる。目に見える光線と同様に、短波放射も12時を中心として日中に強く、夜間は無くなる。これがオゾン層を加熱すると、この層の大気が膨らみ、その下層の気圧が下がる。従って日中成層圏下部に低気圧が発生することになる。便宜上、これを太陽低気圧と呼ぶ事とする。

太陽低気圧の中心は、太陽直下の緯度に生ずるわけで、それが一日で地球を一周回すれば、前述のような風の時計回りの変化が現れる事になる。

この現象は北日本の緯度でも見られる。

以上により、短波放射は、それが一日変化することによって成層圏下部から対流圏にまで、気圧や風に影響を与えることを確かめることができた。この事実は太陽活動に伴う短波放射の変化の影響を探すことを勇気づけるものである。

パルメンの研究に拠れば、第22図のように成層圏下部の気圧が変わると、圏界面の高さも変わり、対流圏にも影響が及んでくる。

いま成層圏下部の気圧が下がる場合について見ると、周囲から風が流れ込み、中心付近で一部は上昇、一部は下降する。空気は断熱変化するから圏界面上層の気温は上がり、圏界面は押し下げられる。

従って圏界面付近の気温垂直分布の型は第23図の⊿印からX印のように変わる。すなわち、温度分布のカーブは圏界面で一層くっきりした折れを示すようになる。また太陽低気圧は対流圏上部では高気圧性の、地上付近では低気圧性の循環を強める働きをするから影響は地上に及んでくる。対流圏上部で高気圧性循環となることは第19図で示したように、圏界面の上下で東風成分の変化が逆になっていることでも証明される。

これらより見て、太陽活動に伴う短波放射の変化があれば、太陽低気圧の発達にひびくはずで、ひいては一日中の決まった時刻について見ると、圏界面の高度や圏界面付近の垂直分布の型が変わるに違いない。その事実が分かれば、太陽活動の影響を否定できないことになるわけである。

これらに関して、種々な角度からデータを解析し、一いち事実によって確かめることができたが、そのうち主なものを以下に記してみる。

まず、太陽短波放射の増減により、太陽低気圧が盛衰するかどうかを調べてみよう。それには上層の気圧の一日変化の振幅を調べれば良いが、南鳥島(マーカス島)の高層観測は一日に4回しか行なわれていないので目的に沿わない。また、ラジオゾンデによる気圧観測の精度では微量の変化を補足する事はできない。富士山頂では毎日24回の気圧観測が行なわれてきた。成層圏下部の観測値がもっとも望ましいのに、同観測所は海抜三・八キロメートルで対流圏中部より低く最適ではないが、太陽低気圧は前述の理論および風の一日変化の例によっても対流圏にまで及んでいるので、同山頂の観測値を用いてしらべてみた。

第24図に、西暦1932年から1952年までの毎年の4月の1日24回の気圧観測値を調和分解して求めた1日変化の振幅を示した。その年々の変化と黒点数のそれを比較すると、関係は極めて密接で黒点数の多い年、すなわち短波放射の強い年には太陽低気圧が強くなる事が実証された。両者の相関関係は(+)0.76となっている。

第三章-6 黒点数が多いと圏界面が下がる

次に圏界面付近における気温垂直分布について調べよう。南鳥島(マーカス島)の正午の圏界面付近の気温垂直分布の型は、約半数は第23図(b)の中央二本のように二段折れとなっている。折れ目が二つともシャープなものを ×・×、下がゆるやかで上がシャープなものを△・×型とする。他の約半数は一個または無しで、その内では△型一個ということが圧倒的に多い。※図(b)

毎日のこれらの型と白斑面積との関係を調べてみた(この研究当時、白斑面積のほうが黒点数より太陽短波放射の指標として適当と考えたのであるが、黒点数でも同様の結果を得られることは後述の通り)。

白斑面積が前日より200以上少ない日を減少日として、それぞれの前後一週間の各型の出現率を調べ、白斑の増減により型が次のように変わる事実を知った。

ケース(1)

白斑面積が急増すると型は次のように変わる

△・× →→→ ×・×

ケース(2)

白斑面積が急減すると、一般的に

×・× →→→ △・× →→→ ×(または△) →→→ なし

以上の事実は、さきに推定した通り、第22図に示すメカニズムに従い、太陽短波放射の増加(減少)は、圏界面を下降(上昇)させるとともに、圏界面付近の気温垂直分布曲線の折れ曲がりをシャープ(鈍化)にさせることを示す。

ここに述べた調べの一例として、白斑急減日の前後一週間における二個型および一個型、または圏界面なし(上記ケース(2)の全部と後部に二分した区分)の出現率の例を第25図に掲げる。急減日に前者が減少し、後者が増加することが明らかに見られる。

次に同じく南鳥島(マーカス島)の毎日正午の圏界面高度(二つある時は上方をとる)と、前日の白斑面積の関係を見ると第26図の通りで、明らかに白斑面積が大きいほど高度が下がっていることが分かる。(白斑はグリニッチ時。高度は日本標準時間の各正午のものであるから前日との差は15時間になる。第27図なども時間関係は同じである)

この関係を黒点について調べてみたのが第27図である。Aを黒点面積とし を前日と当日の黒点面積の差とする。 を前日と当日の黒点面積の差とする。

が大きいければ、黒点面積が急増し短波放射が増大する指標と考えられるので、この値が が大きいければ、黒点面積が急増し短波放射が増大する指標と考えられるので、この値が 以上(単位は白斑面積と同じ)の日を中心として、前後10日間の圏界面高度がどのように変わるかを調べたもので、黒点急増の日には明らかに圏界面が低下し、その量は200メートルを超える事がわかる。 以上(単位は白斑面積と同じ)の日を中心として、前後10日間の圏界面高度がどのように変わるかを調べたもので、黒点急増の日には明らかに圏界面が低下し、その量は200メートルを超える事がわかる。

第三章-7 黒点の多少は地上気圧にひびく

前述のパルメンの理論に拠れば、成層圏下部の気圧が変化し、それに伴って圏界面高度が上昇すれば地上気圧は上り、下降すれば下る事になる。また、古くダインスが調べたように、圏界面高度は地上気圧と密接な正の相関があることが知られているから、太陽活動が圏界面を昇降させることは地上気圧にも及んでくる。日射量の緯度の相違により地上気圧付近の気温に南北差ができると、地球が回転していなければ気圧分布や大気の循環は第28図(a)のようになる。

これは室内でも見られる対流と同じである。実際には地球が回転しているため大循環は第28図(b)のように複雑なものとなるが、気圧は概して低緯度で高い。このことは年平均気圧の分布を示した第29図を見るといっそうはっきりとする。

短波放射による低緯度オゾン層への加熱に変化があれば、同レベルから地上付近までを含めた気層について大まかに見て、気温南北差が変わる事になる。しかし、このような相当厚い気層の上部に与えられた加熱が大気大循環に対して、日射の緯度分布による地上付近の気温南北差と同様な働きをするとは速断できないところであった。

この点に関し、前述の結果は心強い支持を与える。すなわち、太陽活動に伴うオゾン層に対する加熱の変化は、圏界面を通じて地上気圧に及んでくるからである。すでにウォーカー(西暦1914、1915)やクレートン(西暦1943)は、黒点数の多いときには低緯度の気圧が下がる事を指摘していたが、それは右に述べたような機構によるものである事を知る。加熱が増加すれば低緯度では気圧となる。このことは第29図に示す通常の気圧分布とあわせて考えると、通常の大循環を増強することになる。加熱が減少すればそれを弱めることになる。

いいかえれば、オゾン層レベルの大気に対する加熱の増減は、そのまま地上付近の南北差の増減と同じ効果を生ずると考えて良いことになる。

日射の南北差に基づく気温南北差は冬に大きく、夏に小さい。このため大循環の模様、気圧分布は、夏と冬とで大きく変わる。したがって、もしも太陽活動によって気温南北差が変わり、例えばこれが大きくなれば、冬であればますます冬型の大循環を強め、夏であれば夏型を弱めるという働きをすることが推定される。しかし、これは重要な事項なのでここでは断定せず後節で種々の角度からさらに検討する。

第三章-8 オーロラ帯の気圧が微粒子放射の影響を教える

微粒子が高緯度大気に侵入した場合、オゾン層レベルまで達してそこの大気を加熱するかどうかについては、いまのところ明らかにされていない。相当量の微粒子が侵入すれば、その高速度のエネルギーが熱に変えられ、加熱が起こることも考えられるが、そうではなくて、微粒子が氷晶核となって上層雲を発生させ、その際潜熱を放出するという加熱機構も可能性がある。しかし、いずれも推測の域を出ない。もし微粒子放射のこの層への過熱があるとすれば、その多少によって、前項で低緯度の現象について実証したメカニズムに従って、高緯度の下部成層圏以下でも種々な現象に同様な変化が起こるはずである。よって、ここでは、この加熱があると仮定して、上記の現象と微粒子放射の指標である地磁気活動度との関係を調べ、これが前期メカニズムと合致していれば仮説は真であると考えてよいことにする。

調べた結果はすべて成功であった。その一部を次に述べる。

微粒子の入射は磁極に向かってなされるのであるが、磁極を中心として多く、周囲に向かって少なくなるというような簡単なものでなく、それより約23度ほど離れた地帯に最も多い。この理由については種々な説明がなされているが、ここでは触れない。

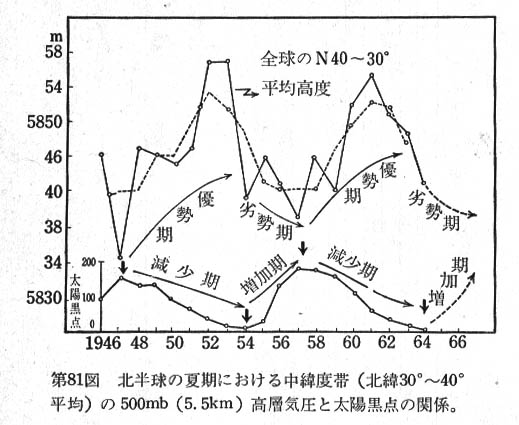

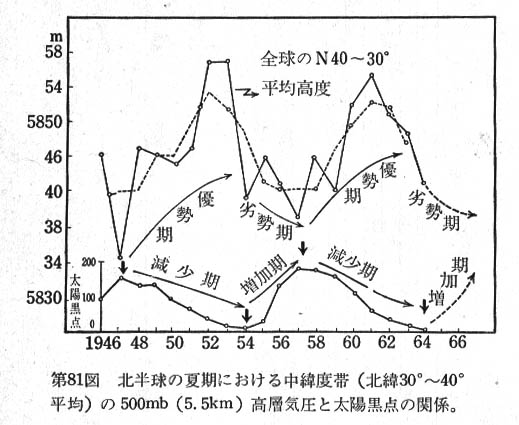

上記での推測の実証をあの神秘的なオーロラが教えてくれたのである。第30図はその最も頻繁に現れる地帯を示したもので、これはオーロラ帯と呼ばれている。もし微粒子入射の影響が下層大気にも現れるとすれば、オーロラ帯で最も顕著であろうと考えるのが自然である。微粒子によるオゾン層レベルの加熱が多くなれば、低緯度における現象について確かめた事項から見て対流圏上部の気圧は降下し、少なければ上昇するはずである。オーロラ帯の500ミリバール面の高度(この気圧を示す高度であり、この高低とはすなわち気圧の高低と同様と考えてよい)について調べた結果は推定を裏書きした。第30図中に●で示したオーロラ帯に近い8地点の内、緯度60度以下を除いた5地点の七月の500ミリバール高度について、各地点ごとに、西暦1946年~1972年まで毎年の平年差を求め、さらにその5地点の平均を求めた。これと、七月の黒点数Sと地磁気活動度Ci との関係を見ると、Sが95くらいを境にして様子が異なっている。第31図になる。

Sがそれ以下の場合は、Ci が0.7%以下では気圧(高度)は低く、それ以上では高い。試みに図に点線で示したような区分をしてみると、内域では平年差が負、外域では正の値が多く、このような分布が偶然に起きる確率は2%以下と計算される。

冬や緯度六〇度以下のオーロラ帯ではどうなるかなど、なお多くの検討すべき事項を残しているが、後期のように別の角度から見ても、太陽活動がオーロラ帯の500ミリバールレベルの気圧に影響することは否定されない。

第31図の内域外域の区分も勝手に行なったのでは意味がないが、以下逐次述べるように、これは太陽活動が地上気象に影響するメカニズムに触れる重要な意味をもっているものである。

オーロラ帯のような高緯度では太陽放射が通る路程が長いから、Sが小さいすなわち短波放射が弱い間は、この緯度のオゾン層レベルへの入射は極めて少ないので、オゾン層の加熱は主として微粒子放射によるものと見られる。そしてSが95以上にもなると、短波放射が高緯度オゾン層へも入射する一方、高緯度のオゾン量は低緯度より多いので、短波放射の吸収は多くなる。その加熱が加わるので、Ci が0.7%以下でも気圧は上がると解釈できる。この解釈は、以下述べる諸々の現象に関しても統一的に行なえるので妥当なものといえよう。第31図の結果は、統計的にかなり有意性を持ってはいるが、例外もまたかなりあるので他の角度から検討してみる。

|

第32図は、オーロラ帯に沿う8地点(前出第30図)の毎年の500ミリバール高度の平年差の分布の曲線を描き、それを型別に示したものである。E型は東半球で低く、西半球では高く、波数一(山と谷、各一)が卓越するもの。

W型は大体においてE型に反する分布を示すとともに波数二(二つの山と谷)がE型より発達しているものである。

EW型は両半球に各一の山、谷があり波数ニがさらに卓越しているものである。この型をCi とSを座標にとする図に記入すると三者の密接な関係が明瞭に見られる(第33図)。

それをあげれば、同じ型が図中の特定区域に集中していること、Ci 、Sがともに小さい区域(第31図の内域に相当)の分布型は、波数一の卓越するE型が多く、両者の大きい区域ではWあるいはEW型となり、波数ニの振幅が増大していることなどである。

なお興味あることは、黒点の約11年サイクルで見ると、E型は極小の頃、W型は極大の直前、EW型はその直後となっており、この点からも太陽活動と分布型の深い関係を知ることができる。 |

波数が先述のように変わる事実は、前に、黒点数がある程度以上多くなると高緯度オゾン層も加熱する、と解釈したことを支えるものである。すなわち、このような状態になると、オゾン層レベルにおける気温南北差は小さくなるから、フゥルツの実験が示すように波数は増えることになる。

オーロラ帯に沿う気圧が、Ci やSの変化にしたがって、一様に上昇あるいは下降しない原因の一つは地形の影響と考えられる。また、日射の南北差によって起こる極を中心とする循環が加わり複雑なものとなるのであろう。

いずれにしても高緯度のオゾン層レベルの大気は、微粒子放射がある程度以上強い場合、短波放射による加熱も受けると考えて間違いないようであるが、さらに別の現象について考えてみよう。

第三章-9 組み合わせ指標の大小は極夜うずの盛衰にひびく

高緯度成層圏における気圧分布は、冬には極夜(きょくや)うずと呼ばれる大きな低気圧が極を中心として拡がっているが、夏には高気圧が低気圧にとって代わりほとんど完全に逆の分布となっている。第34図を参照

これが通常の大循環の姿である。しかも成層圏では冬から夏へ、あるいはその逆の転移は極めて短時日(たんじじつ・わずかな日数という意味)で行なわれていて、春秋に地上の気圧配置にみられるような中間型の現れる期間は短い。

また、成層圏では気温の南北分布も夏と冬で完全に逆となり、夏では高緯度のほうが却って気温が高い。

年によって様子が多少異なるが、早春の頃(一般的に3月頃)、高緯度地方で突然気温が上昇するという現象が起こり、これを何回か繰り返した後に極夜うずは完全に崩れて成層圏の夏がやってくる。最終昇温(しょうおん)の期日は年によってかなり遅速がある。この遅速がどのような原因によるか従来はわからなかったが、太陽活動に影響される可能性がある。その影響により気温南北差が大きくなれば冬型の循環が増強され、最終昇温期日は遅く、南北差が小さくなれば夏型が増強されて期日が早くなると推定される。

第35図は、ほぼ100ミリバール面、すなわち高度約15キロの、高層の高緯度地方における毎日の気温分布より求められた最終昇温の毎年の期日と十一月からニ月までの平均の黒点数S、及び地磁気活動度Ci との関係を示すものである。太陽活動が極めて弱い場合(図中左下隅)に例外があるがk期日の遅速と、黒点数および地磁気活動度とは極めて整然たる関係にあることが明瞭に見られる。それは整然とはしているが全く予想外で、一見不可解な結果となって現れた。

短波放射の増減は、第22図および第23図(a)について述べたメカニズムにより低緯度の成層圏下部の気温にひびく。一方、微粒子放射も高緯度のオゾン層レベルの大気を加熱すると推定されるから、それが増減すればやはり成層圏下部の気温に影響することになる。したがって、両放射がそれぞれ増減すれば、その組み合わせによって成層圏全体を通じ気温南北差が変化する。南北差が大きくなれば冬型を促進するから、極夜うずの崩壊は遅く、南北差が小さければ早くなるべきである。

一方、黒点数および地磁気活動指数の組み合わせと、成層圏における気温南北差の増減との関係は、第36図(a)のようになる事が推定されるから、両者の組み合わせと極夜うずの崩壊する最終昇温期日との関係は、同図(b)のようになるべきである。第35図に示す事実は、地磁気活動度については推定どおりで、これが大きいほど期日が早いことを示している。ところが黒点についてはその数が95(この値を便宜上相関逆点の黒点点数Sr と呼ぶ)までは推定どおり数が多いほど期日は遅くなっているが、Srを超えると関係は逆転し、多いほど期日は早くなっていく。

これはどう解釈すればよいのであろう。自然が、その秘密を知られるのを恐れて、大きく立ちふさがったような感を与える。しかし我々の従来の知識を超えるこの現象にも、そうなる必然性があるに違いない。

この事実は黒点数、すなわち短波入射量が増加してある量を超えると、却って成層圏における気温南北差が小さくなるのだ、と素直に受け取るべきことを教えているように思われる。

そして、そのようなメカニズムは、さきにオーロラ帯の気圧について述べたことと同様に考えられる。すなわち、短波放射の強さがある限度を超えると、低緯度オゾン層に届く量は、もちろん増加するが、路程が長いにも関わらず高緯度のオゾン層にも届くようになる。一方、オゾンの量は観測事実によれば、高緯度のほうが低緯度よりも遥かに多い。したがって、高緯度オゾン層では短波放射をよく吸収するが、低緯度では到達する放射が増大しても、吸収はその割合に増さない。このため気温南北差は却って小さくなる。このような逆点が起こる放射の強さの境い目が黒点でいえばSr にあたる。

以上述べたことを図示すれば第37図のようになる。これが相関逆点のメカニズムについての推定であるが、後に出てくる種々な現象について見られるように、Sr の値は季節によって異なり、初秋では90ぐらい、春から初夏には80、冬は120ぐらいとなっている(第38図)。この事実は先述の推定によって次のように了解される。

すなわち高緯度においては、春には秋よりもオゾン量が多いという観測事実によって説明される。また、夏には短波放射が通過する大気路程の南北差が小さくなるため、冬より弱い放射でもすなわち黒点数が少ないところでも相関が逆点するものと解釈される。このことは重要な事項で、後に述べるように100年論争における反対論者に対する一つの回答となるものである。

以上より見ても、微粒子がオゾン層レベルの大気を加熱するという推定は妥当なものと考えられるが、ここではこれを仮説として前進しよう。それによって、問題解決に向かう道が一層明らかに照らし出されるならば、推定や仮説は真実である可能性が大きいことを説明できるからである。

次に、秋季に100ミリバール成層圏において冬型循環になった期日の遅速について、同様な調べをした結果を第39図に示した。この場合のSr は約90であるが、パターンは第35図とほぼ同様である。

すなわち、黒点数および地磁気活動度の組み合わせが極夜うずの発達に適しており、成層圏の気象が冬型から夏型へ転換する期日が遅くなるのと同じ条件の時に、成層圏の冬は早く訪れる。

第三章-10 同じく500ミリバール面の極うずにも

以上からみて、黒点数および地磁気活動度は組み合わせ効果として、成層圏における夏あるいは冬の到来期日の遅速に強く影響することを知る。両指標の組み合わせを図で示す代わりに数で表すと次のようになる。

この組み合わせ指標を用いて第35図、第39図の関係を述べれば、「これが大きいほど上層の冬型は発達し難く、小さいほど発達しやすい」という事になる。したがって、この値が小さい年には冬は長く夏は短く、大きければこれと逆になる。

さらに次の問題に探りを入れてみよう。

中、高緯度における500ミリバール(高度約5キロメートル)というような対流圏中層の気圧配置は第40図に示すように冬にも夏にも同じように極うずと呼ばれる大低気圧が極を取り巻いている。しかし冬のほうがうずがよく発達する。このうずの盛衰について動揺の調べをしてみよう。

第41図に示した極うずの拡がりは、年々の北極を中心としたうずの輪がどの緯度まで拡がっていたかを、十二月から二月まで平均した値である。したがって緯度の数字が大きいことはうずの拡がりが狭く、小さいものは広いことを意味する。

低緯度のオゾン層加熱による圏界面付近の気象状況の変化について、この第三章で示したことが高緯度でも成立つとすれば、微粒子あるいは短波放射による高緯度のオゾン層レベルの加熱が多くなれば、対流圏上部の気圧上昇をきたし、このうずの発達を妨げ、加熱が少なければ発達を促すこといなる。また別の面から考えても同じ結果となる。すなわち、高緯度におけるこの加熱が多いときは、さきに述べたように成層圏における気温南北差を小さくし、対流圏上部の気圧は上昇、地上気圧は下降するので、この両面から大循環の夏型が促進され、したがってうずの発達は妨げられr、過熱が少なければ冬型を促進しうずの発達に寄与する。

であるから極うずの消長についても成層圏におけると同様、短波および微粒子それぞれの入射の影響が考えられる。図の結果は推定通りで第35図、第39図と全く同じ関係を示している、。ただし相関逆点の黒点数Sr はもっとも大きく、約120と読み取れる。

極うずの盛衰と先に示した組み合わせ指数 との関係は密接で相当大きな相関係数が得られる(第42図)。この組み合わせ指数のべき数0.3という数字は一年のうちの時期と現象で多少異なる。一般の形としては との関係は密接で相当大きな相関係数が得られる(第42図)。この組み合わせ指数のべき数0.3という数字は一年のうちの時期と現象で多少異なる。一般の形としては が適当である。 が適当である。

以上で第三章を終わる。

参考文献等は第四章末尾にて。

※現在第四章を編集中 2020/02/15

|